El relato de cómo Lesly, una niña de 13 años que arranca a su hermanito vivo del cuerpo muerto y atrapado en el avión de su madre, logra sobrevivir 40 días en la selva colombiana tras estrellarse la aeronave en la que viajaba con sus hermanitos y su progenitora

NotMid 20/06/2023

IberoAmérica

Los tres murieron en el acto. El cuerpo de Magdalena quedó sobre los del piloto y el líder indígena, Herman Mendoza. Minutos antes, Hernando Murcia, con una dilatada trayectoria en vuelos por la Colombia profunda, alertó en dos ocasiones de fallos en el motor a la torre de control. Estaban a mitad del trayecto entre Araracuara y San José del Guaviare.

A las 7.44 horas de la mañana del 1 de mayo, se le escuchó por última vez: «Mayday, mayday, mayday, voy a buscar un río para acuatizar». No alcanzaría el caudaloso Apaporis, a escasos siete kilómetros de donde cayó.

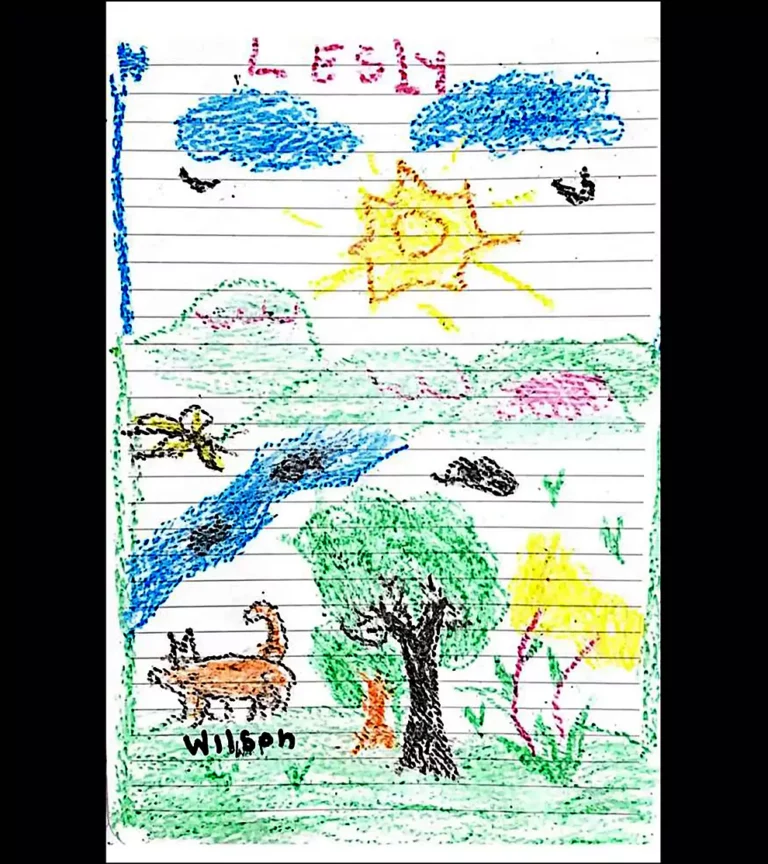

Lesly (13 años), sentada en la parte trasera de la aeronave de siete plazas, junto a Soleiny (9) y Tien Noriel (4), no se apercibió de nada hasta que se estrellaron contra los árboles y la parte frontal se incrustó en la tierra. El resto de la cabina quedó casi intacta. La adolescente, aturdida por el impacto, sacó a dos de sus hermanos de la aeronave. Luego miró los cadáveres y reparó en que Cristin, de 11 meses, que viajaba en brazos de su madre, movía una pierna. Estaba viva. Como pudo, tiró de ella y la liberó.

Una vez reunidos los cuatro y a salvo, rebuscó entre el equipaje desperdigado cualquier cosa que pudiera servirles mientras aguardaban el rescate. Calculaba que sería cuestión de horas o de un par de días. Cogió la bolsa con fiambres y fariña que llevaban en el viaje, unos pañales y el biberón de Cristin, leche en polvo para bebés, una mosquitera, dos teléfonos móviles, unas tijeras y una ropa de su madre.

Todavía en shock por el siniestro y la pérdida de su madre, paseó la mirada por una selva diferente a la que conocía. Árboles de altura infinita que apenas dejaban entrar los rayos de sol, pero sin una vegetación atosigante, suelo alfombrado de hojas mojadas de tonos ocres. Buscó un lugar seguro para pasar la noche. De niña jugaba con su tía Damaris Mucutuy a armar refugios en la selva, a base de grandes hojas de platanillo silvestre, bajo un tronco grueso, y replicó lo aprendido.

Al cuarto día decidió no esperar más. Resolvió que debían encontrar un río y emprendieron la marcha. Creció a orillas del inmenso Caquetá y pensaba que, al igual que en su terruño, donde ayudaba a su madre en el huerto familiar, avistarían pronto una lancha que les socorrería. También el fétido olor de los cadáveres les empujaba a trasladarse a otro lugar.

Lo que no podía adivinar es que los incesantes sobrevuelos de la Fuerza Aérea, que nunca escuchó en esos días, las unidades de Fuerzas Especiales y un pequeño grupo de indígenas de Araracuara, liderado por Henry Guerrero, no encontrarían la avioneta hasta el 16 de mayo.

Caminaban por una selva virgen, atravesada por riachuelos de aguas claras que podían beber. Las intensas lluvias les garantizaban el agua necesaria. Y cuando perdieron en un descuido el biberón de Cristin, Lesly armó unos recipientes con hojas que usaron como vasos y un cono al que le hizo un orificio para darle a la menor, a sorbitos y racionada, la escasa leche que quedaba.

Algunos arroyos podían sortearlos, pero otros eran profundos, una barrera natural que les obligaba a cambiar de rumbo. Las unidades de rescate encontraron dos veces huellas de un pie de Lesly en sus orillas. En la segunda ocasión, el pastor belga Wilson, todavía desaparecido, había dejado la suya a su lado.

A pesar de los animales salvajes, la mayor de la prole no los temía, quizá porque nunca se toparon con serpientes, jaguares ni otros depredadores, ni escucharon sus rugidos. Sólo oían el perenne concierto de hordas de insectos.

Pronto agotaron las escasas provisiones y Lesly volvió a recurrir a lo aprendido en su casa. Se pusieron a recolectar lo único comestible: maracuyás y cocos silvestres, unas frutas diminutas con poca carne, que sólo servían para engañar el hambre.

Con el estómago vacío, tal vez soñaba despierta con la chagra -huerta tradicional indígena- que cuidaba con su madre, a la que estaba muy unida. Cultivaban yuca brava y dulce, ñame, ají, plátano, caña, piña. Preparaban las maracas (frutos silvestres), el casabe -alimento básico de los pueblos de la Amazonía y la Orinoquía a base de polvo de yuca-, los dorados y valentones que pescaba su padrastro.

Su padrastro, Manuel Ronoque, vivía con Magdalena desde hacía seis años, el mismo tiempo en que Lesly, según amigos de la familia, no volvió a saber de su padre biológico, Narciso Jacobombaire, también progenitor de Soleiny.

Tan distante estaba, que no participó en las labores de búsqueda de sus dos hijas, ni siquiera se desplazó a San José del Guaviare, el primer destino al que llegarían los niños si los encontraban.

La existencia apacible de Lesly sufría vaivenes cuando su padrastro pegaba a su madre, con la que tuvo a Tien Noriel y a Cristin. Según diversas fuentes, ha sido la razón para que el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar familiar) no haya permitido a Manuel permanecer con sus niños.

«Mi hermana era muy trabajadora, allegada a nosotros. Se dedicaba a la parte tradicional, al cultivo de la chagra. Y Elsy siempre era su mano derecha», le dice a Crónica Ezequiel Mucutuy, tío de los niños. «Según nuestra tradición, la mujer es la yuca dulce, nos da vida. Sin la mujer, nosotros no valemos nada en la Tierra».

Pero durante las dos primeras semanas, nadie les creía vivos. Todos los esfuerzos se centraron en hallar el avión siniestrado y los pasajeros fallecidos. El 16 de mayo, al encontrar los soldados los cadáveres de los tres adultos y ni rastro de los niños, nació la Operación Esperanza.

Un mensaje en Twitter del presidente colombiano al día siguiente, 17 de mayo, confundió al país: «Después de arduas labores de búsqueda de nuestras fuerzas militares, hemos encontrado con vida a los cuatro niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare. Una alegría para el país». Gustavo Petro no había consultado con la cúpula castrense, dio por buenos unos rumores que situaban a los pequeños con unos nativos en la aldea Cachiporro, enclavada en la misma área, aunque alejada del punto del accidente.

La noticia falsa daría pie a la hipótesis posterior, que aún corre en las redes sociales, de que la guerrilla los retuvo para devolverlos el día que les conviniera.

Ajena a la polémica política que desató Petro, Lesly sólo pensaba en salir de la maraña, llegar al río que había marcado como su destino y al que nunca llegaría.

En cuanto Colombia supo que habían sobrevivido, las Fuerzas Especiales desplegaron a más de un centenar de sus hombres y el número de indígenas amazónicos que participó en la búsqueda subió hasta la veintena.

El lanzamiento desde los helicópteros de cien kits de supervivencia terminaría siendo una momentánea tabla de salvación. Los niños encontraron dos y comieron la fariña, pero desecharon las botellas de Pedialyte, bebida hidratante, rica en vitamina C, que además ayuda a apaciguar el hambre.

Los menores, cada día más desnutridos, «lloraban de hambre, de cansancio, de frío», relató el abuelo Narciso Mucutuy, la fuente principal de Crónica. Fue de las pocas personas que pudo hablar con Lesly mientras se recuperaba en el Hospital Militar.

Estudiante de primero de bachillerato en el colegio Fortunato Reale, enclavado en el inmenso Resguardo Indígena Los Monos, callada y resolutiva, acostumbrada en su casa a cuidar de sus hermanos, empleó como manta la poca ropa que rescató del avión para protegerlos del intenso frío de las madrugadas.

Llovía intensamente casi a diario, lo que hacía sus días aún más penosos, más sombríos. «Lesly es fuerte, sabe cómo estar en la espesura. Siento que ella es la que cuida a sus hermanitos», insistía su tía Damaris mientras seguían desaparecidos. Puso todas sus esperanzas en la fortaleza de la niña de 13 años.

Un día cualquiera, se les unió Wilson, pastor belga del Ejército, entrenado durante todo un año para busca y rescate. Nunca había estado en la selva y por alguna razón que nadie se explica, una noche se soltó y se internó en la manigua. Su guía, el soldado Cristian Lara, aguardaba su regreso porque un binomio canino, como denominan en el argot castrense a la pareja perro-soldado, jamás se separa.

Wilson se quedaba un rato largo con los niños y luego partía de nuevo. Hasta que no volvió más a su lado. Su presencia les marcó porque, quizá por primera vez en semanas, tuvieron la sensación de que tenían un amigo en esa selva inhóspita.

Las unidades de Fuerzas Especiales seguían la pista a Wilson. Tanto para recuperar a un animal que consideran un comando más, como para que les ayudara a dar con los niños. En dos ocasiones le vieron de lejos, pero en cuanto el perro notaba su presencia, salía corriendo. Internaron en la selva a una perrita juguetona de la Defensa Civil, con el fin de atraerlo, y no dio resultado. Era como si Wilson, al que notaron más delgado, sólo quisiera compartir unos ratos con los niños que cada día se sentían más desamparados.

Varias veces escucharon helicópteros y vieron pasar cerca soldados e indígenas, dijo su abuelo, pero en lugar de llamarles, se escondían y Lesly «tapaba la boca al pequeñito para que no llorara, no hiciera bulla».

Cerca de la avioneta, en el campamento de los indígenas de Araracuara, don Rubio, se levantó esperanzado. «Esta noche tomo yajé, me dicen (los espíritus) dónde están y van a por ellos». Era jueves al mediodía y el respetado sabio huitoto, natural de Monochoa, cerca del río Caquetá, de 56 años, no albergaba la menor duda de que ese «último cartucho», como bautizó a la segunda ceremonia del yajé, sería el definitivo.

Desde el inicio de la Operación Esperanza había advertido que cada selva tiene sus dueños espirituales y era lógico que los propietarios rechazaran la intempestiva presencia de foráneos en sus dominios. Por esa razón, celebraba cada noche un ritual tradicional con el fin de convencerle de que tan pronto entregara a los cuatro hermanos, en poder de duendes que los mantenían vivos, todos se irían de inmediato y los dejarían en paz.

En la madrugada del viernes 9, tomó yajé en solitario. Terminó exhausto, fue una pugna dura con los dueños de la selva. Pero consiguió convencerlos de que derribaran el muro que impedía visualizar a los cuatro hermanos. Convocó a su equipo y les marcó la dirección en la que se encontraban los pequeños. A las 8 de la mañana se pusieron en marcha.

Poco antes de que les encontraran, Lesly «ya no tenía alientos. Ya no tenía fuerzas, se sentía débil», contó su abuelo a la revista colombiana Semana. «Perdió la memoria, miraba visiones, luces. Ahí es donde se quedaron quietos. Ya no podían caminar». El 9 de junio, a las 3 de la tarde, los encontraron recostados, pálidos, miradas tristes, los ojos saltones de la delgadez extrema, a cuatro kilómetros de la avioneta, en una zona que habían peinado indígenas y militares. Pidieron comida con un hilo de voz. Y Tien Noriel se echó a llorar. Preguntaba si su mamá estaba viva o muerta. No se atrevieron a decirle la verdad. Los abrazaron y emprendieron el camino de regreso.

Agencias